気管支喘息とは?

小児喘息(気管支喘息)は、空気の通り道である気道に慢性的な炎症が起きることで、咳・喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー音)・呼吸困難などの症状を繰り返す病気です。特に3歳から10歳前後の子どもに多くみられ、日本では約10人に1人の子どもが喘息の診断を受けているとされています。

アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、花粉症と同じようにⅠ型アレルギーに分類される疾患です。

症状

症状は軽度から重度までさまざまで、以下のような特徴があります。

- 夜間や明け方に咳が続く

- ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音(喘鳴)

- 息苦しそうにしている

- 運動や風邪の後に咳がひどくなる

- 呼吸が浅く早い

- 雨や台風など気圧の変化や気温差で症状が出やすい。

初期の段階では「風邪かな?」と思われることもありますが、咳が何度も長引くようであれば喘息の可能性があります。

原因

小児喘息の原因は複数の要因が関与しており、以下のようなものが知られています:

アレルギー体質(アトピー):喘息の多くはアレルギー性で、ダニ・ハウスダスト・花粉・動物の毛などが引き金になります。家族に喘息やアレルギーを持つ人がいる場合、発症リスクが高まります。

気道の過敏性:ウイルス感染や煙、冷たい空気、運動、感情の変化などにより気道が狭くなりやすい状態です。

環境因子:受動喫煙、大気汚染、居住環境(カビ・ホコリの多い部屋)なども発症・悪化の原因となります。

受診の目安

以下のような重い発作の兆候がある場合は、すぐに医療機関を受診してください(夜間でも救急外来へ)。

- 言葉が出にくい、泣くこともできないほど呼吸が苦しい

- 唇や顔色が青白くなっている(チアノーゼ)

- 呼吸が非常に速い・肩で息をしている

- 胸の間がへこむ(陥没呼吸)

- 横になることができず、座って前かがみの姿勢になる

夜間の発作症状で受診の必要性に迷う場合は、**夜間救急相談ダイヤル「#8000」**も活用できます。

治療方法

正しい診断と継続的な治療でコントロール可能です。

小児喘息は、医師の診断に基づいた適切な治療と生活管理によって十分にコントロールできます。当クリニックでは、お子さま一人ひとりの状態に応じた診断・治療・生活指導を実施しています。

当院では以下のような治療法を行っています:

抗ヒスタミン薬(アレルギーの治療)

ロイコトリエン受容体拮抗薬(キプレス、プランルカスト、モンテルカスト、シングレア等を処方いたします。)

吸入薬による治療(院内での吸入治療および吸入器の貸出対応、また年齢に合わせた吸入デバイスの処方が可能です。)

生物学的製剤(重症の気管支喘息の方には注射製剤も使用いたします。)

漢方治療(19番:小青竜湯が適応となります。)

アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎を併発されている方はアトピー性皮膚炎の治療も重要です。

発作時の家庭での対処法

家庭での様子をよく観察してください。

- 呼吸が早くなっていないか

- 喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー音)があるか

- 会話がスムーズにできているか

- 胸やお腹を大きく使って呼吸していないか(努力呼吸)

- 顔色や唇の色が青白くないか(チアノーゼ)

指示された薬を速やかに使用

医師から処方された吸入薬や内服薬を、指示通りに使いましょう。

- 発作時にメプチンなどのβ2刺激薬を吸入

- 使用後15〜30分で症状が改善するか確認

- 効果が乏しい場合は医師の指示に従い追加使用

呼吸しやすい姿勢にする

- **上体を起こす・前かがみになる姿勢(起座呼吸)**が楽になります

- クッションを使って背中を支えたり、椅子に座ってもたれさせましょう

室内環境を整える

空気の入れ替え・寒さ対策も重要です

適度な加湿(湿度50〜60%目安)

ハウスダスト・ダニ対策:こまめな掃除、寝具の清潔保持

禁煙環境の徹底

よくあるご質問

気管支喘息の診断はピークフロー検査という検査を行ってから確定診断にいたることが多いですので、5-6歳から本当の確定診断となることが多いです。それより前の気管支喘息は臨床的な診断で行うことが多いです。

この記事を書いた人

医療法人鶴町会 理事

流山鶴町皮膚科・小児科クリニック 院長(小児科担当医師)

福永 遼平 医師

◆小児科専門医 ◆医学博士

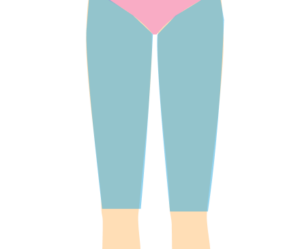

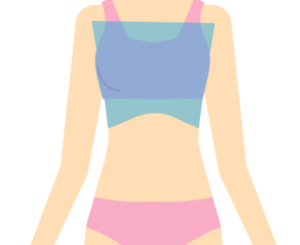

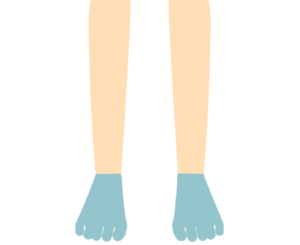

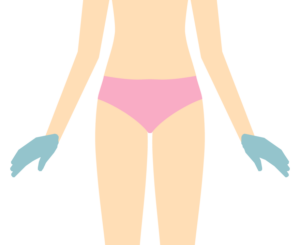

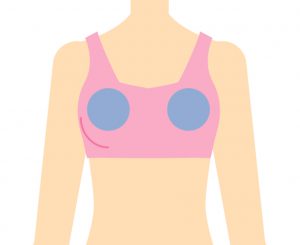

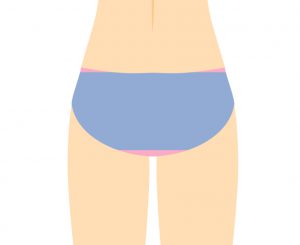

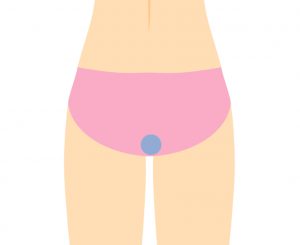

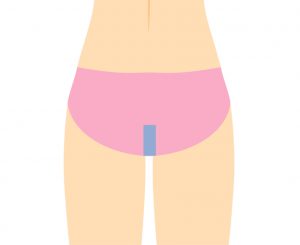

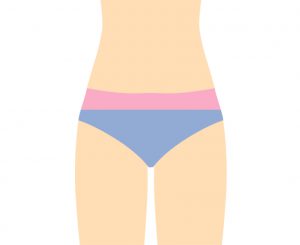

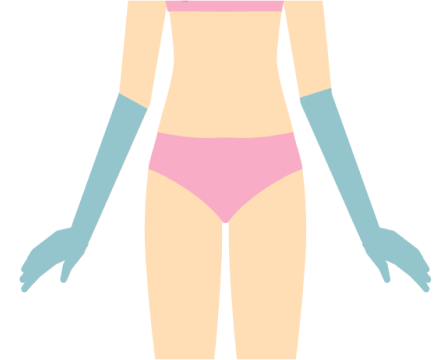

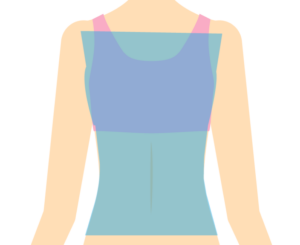

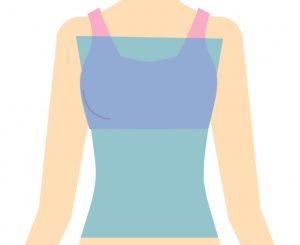

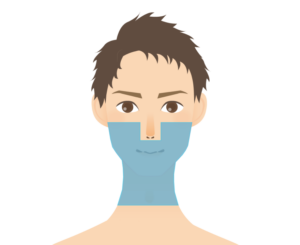

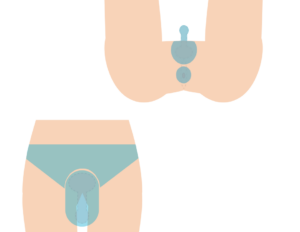

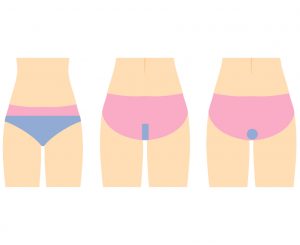

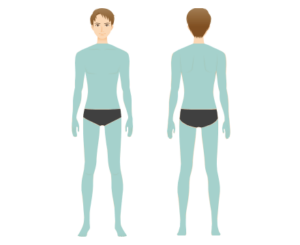

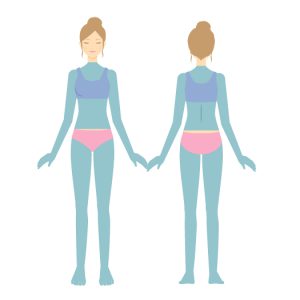

■施術範囲

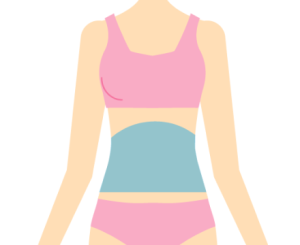

■施術範囲 ■照射範囲

■照射範囲 ■施術範囲

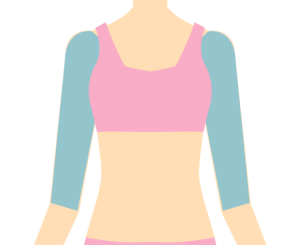

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■照射範囲

■照射範囲 ■施術範囲

■施術範囲 ■施術範囲

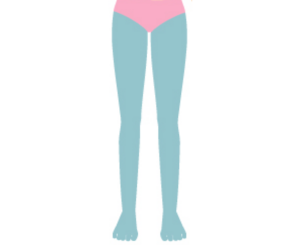

■施術範囲 両ひざ上(16,500円)+両ひざ下(16,500円)のセットプランになります。

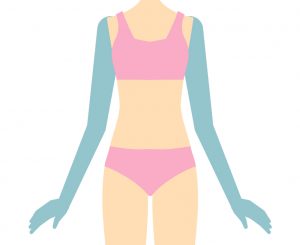

両ひざ上(16,500円)+両ひざ下(16,500円)のセットプランになります。 両ひじ上(16,500円)+両ひじ下(16,500円)のセットプランになります。

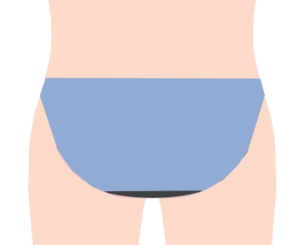

両ひじ上(16,500円)+両ひじ下(16,500円)のセットプランになります。 ■除外範囲

■除外範囲 ■除外範囲

■除外範囲